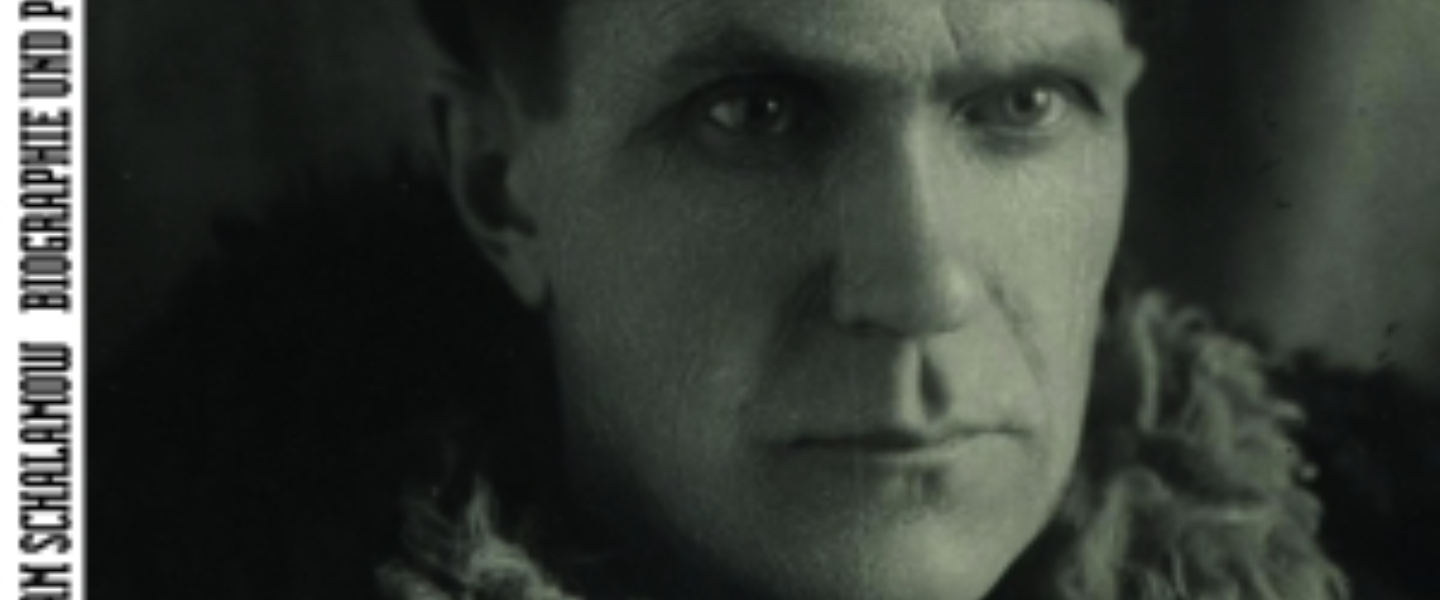

Неизвестный рассказ Варлама Шаламова

В новой литературной биографии Варлама Шаламова «Писать жизнь» Франциски Тун-Хоэнштайн впервые опубликована тетрадная запись 1971 года. Она была найдена среди рукописей, которые считались утраченными. Сегодня, в день рождения Варлама Шаламова, Мемориал публикует этот отрывок — о поиске правильного ударения, способа писать и жить не двумерно, а в стремлении к объему, целостности, сложности. Перевод книги на русский Марины Кореневой готовится в издательстве Ивана Лимбаха.

***

Когда я почувствовал себя пророком, как Андерсен, я стал сочинять детские сказки. Дюймовочки, голые короли, принцессы на горошине возникали вокруг меня. Тонкокожие, как киты, травоедные вегетарианцы, принимающие на себя все гарпуны мира и <на> их шкуре, как на моей было немало шрамов от этих гарпунов.

Мне легче рассказывать о событиях, когда они являются в трех измерениях — четвертое измерение является только тогда, когда есть третье — нечто вроде рельефной карты должно быть у меня под рукой. Не запись, не фото — а стереоскопическое изображение души, государства и мира. Подлинный обломок скалы, а не муляж и не фотографический снимок должен быть у меня под руками. Запись и вовсе ненадежное средство строить рассказ. Это особенность моей работы. Ненадежному миру фотографии — двумерности, плоскости, чертежу я предпочитаю живой обломок подлинного, как бы мал этот обломок ни был в своем живом естестве.

Мое перо легче откликается на зов реального трехмерного предмета. Это мой способ писать и жить.

Я пробегал по улицам, окидывая небо и землю привычным профессиональным глазом в поисках андерсеновских сюжетов — я сам стал сказочником в Москве 1971 года. И поднимаясь по эскалатору Новоарбатского магазина самообслуживания — самого модного самого современного Московского магазина, — вдруг увидел в витрине хозяйственных мелочей — уже на выходе — необходимый мне сказочный предмет. В его названии был вполне андерсеновский набор звуков и интонация вполне андерсеновская: дюймовочка, руковичка, коготочка, ножéточка. Ножéточка звала меня к столу, вкладывая в мои руки перо со всей повелительностью судьбы, моего собственного рока.

Я ничего не увез, кроме сочетания звуков. Для работы этого было мало. Всю июньскую ночь простоял я у своего колченогого стола, у стола моей колымской прозы пытаясь разгадать тайну ножеточки, найти достойную одежду слов тем чувствам, которые уже толпились на языке, душили гортань. Я почувствовал, что слишком мало взял на бегу на эскалаторной лестнице магазина.

Я затормозил, захлопнул калитку ворот, которые под напором слов уже готовы были открыться.

Я был готов запустить свое кустарное веретено, чтоб прясть слова. Я плохо спал, мне нужно было видеть предмет близко, ощутить его собственными, пусть не очень чувствительными отмороженными пальцами.

Я явился к открытию магазина и эскалатор увез меня в колбасный отдел...

Что это за «ножéточка» строго спросила продавщица и в грубом ее басе уже были нотки катастрофы, неудачи, безнадежности моей попытки. Продавщица даже не улыбалась. Ни о каких Дюймовочках она и не слыхала, Дюймовочки не были нужны для ее жизни. Каменное ее лицо не было приспособлено для легкомысленных эмоций.

Это не ножéточка, гражданин, а прибор для точки ножей, который называется ножетóчка. Никто ее ножéточкой еще не называл.

Я понял, что ошибся больше чем в ударении — два одинаково звучащие слова были понятиями двух разных миров. Я вернулся домой и чтобы не тратить даром заряда будущих слов, запаса эмоций впустую, решил рассказать не о ножеточке, не о ноготочке, но о рукавичке, о перчатке.

Варлам Шаламов, 1971. Текст из примечания к рассказу «Перчатка», архив Сергея Григорьянца.

Несколько лет назад я открыла первую из школьных тетрадей с рукописью рассказа «Перчатка» Варлама Шаламова и обнаружила цитировавшийся выше фрагмент, представляющий собой вставку. В машинописи и в опубликованном тексте эта вставка отсутствует. Рукопись считалась до того момента утраченной. Обнаружила я ее в картонной коробке, в которой помещалась неразобранная часть личного архива Шаламова, находившегося на хранении в московской квартире .

Шаламов разворачивает здесь сцену, в которой поэтологические моменты тончайшим образом переплетаются с повседневными. Я сознательно поместила эту вставку в конец книги о жизни и творчестве Варлама Шаламова. В ней он снова перебирает вопросы, к которым то и дело возвращался.

Повествователь рассказывает от первого лица, как в Москве 1971 года конкретный бытовой предмет послужил импульсом к созданию рассказа. Функция триггера приписывается здесь, впрочем, не столько материальному предмету, сколько звучанию слова, обозначающему его. Для продавщицы это слово звучит совсем не так, как оно звучит для бывшего заключенного.

Предмет, о котором идет в данном случае речь, это «ножеточка». В рукописи в этом слове нигде не отмечено ударение. Только в прямой речи продавщицы стоит знак ударения на третьем слоге, «ножеточка», в соответствии с принятыми нормами. Рассказчик же (альтер эго Шаламова) произнес это в магазине с другим ударением, на втором слоге — «ножеточка». Эта необычное ударение придает слову «андерсеновскую интонацию», прекрасное, напоминающее сказку благозвучие, и делает его похожим на другие, сходные по звучанию слова, такие как Дюймовочка, рукавичка, коготочка. Все они по своему фонетическому звучанию ассоциируются с беззаботным миром детства и сказки. Поиски андерсеновской сказки, которыми занят повествователь, могли бы увенчаться успехом. Но когда продавщица произносит слово иначе, он оказывается выброшенным из сказочного мира. Полюбившийся предмет, в котором ему слышалось нечто сказочное, оказался банальным бытовым инструментом. Ему стало ясно — речь шла о «понятиях двух разных миров».

Возможно, произношение продавщицы напомнило рассказчику смещение ударений, характерное для лагерного или блатного языка (например, в выражении «тискать рóманы», обозначающем в этой форме пересказывание приключенческих романов). Это сообщает названному выше противопоставлению «разных миров» дополнительную коннотацию: постоянно живущее в бывшем заключенном противостояние лагерного мира и советской повседневной жизни 1970-х годов. Между миром пережившего лагерь и миром многих людей, живших в советской (точнее, московской) реальности семидесятых годов, зияла пропасть.